重庆日报:社会参评员助力重庆城市管理“精耕细作”

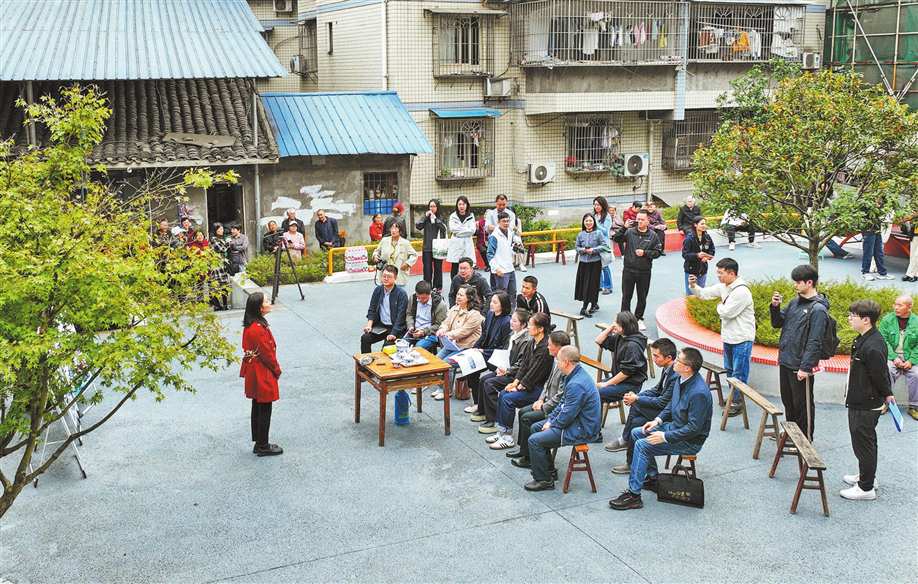

10月27日,九龙坡区白市驿镇社会参评员、周边居民等对驿路口袋公园项目进行现场评议。

两江新区人和街道邢家桥社区议事小院,居民代表正在表达对社区安装车辆道闸的看法。(资料图片)

四月十一日,市民在沙坪坝区人民医院门前设置的“助医等候区”椅子上休息。

他们深入街巷,以专业的眼光审视人行道的宽度,用社区工作者的经验关注公园的长效运维,从教育者的视角发现环境的育人价值——在重庆,有一支以人大代表、专家学者、社区工作者、新就业群体等多元主体组成的队伍。除了本职工作,他们还拥有一个共同的新身份:“城市治理社会参评员”(以下简称社会参评员)。今年以来,我市123名社会参评员累计参加评价项目21个。

这支队伍如何履行职能,他们的专业视角又如何为城市治理注入新活力?记者进行了探访。

见证公共空间改造惠及百姓

秋日的阳光透过疏朗的树影,洒在拼接精致的青红砖地面上。几位老人悠闲地坐在休闲椅上对弈,旁边传来孩童嬉戏的清脆笑声;曾经阻隔视线的实体围墙不见了,取而代之的是畅通无阻、充满烟火气的邻里通道……近段时间,重庆高新区白市驿镇驿路口袋公园举办了项目验收会,一方面见证改造效果,另外后期怎么维护、谁来维护,社会参评员的意见非常重要。

“我也是一名社区工作者,进入公园就有很深的触动,老人们围坐闲话家常,孩子们在平缓的坡道上自在奔跑。”沙坪坝区覃家岗街道新鸣社区党委书记钱春燕看了展板上的图片才知道,原来这里是杂草丛生、被居民自发开垦为菜地的闲置角落。

为了让社会参评员对改造工作有更多了解,项目设计师田清做了详细的介绍。“这些材料都取自场地原有元素。我们没有大拆大建,而是像做拼图一样,把时代的记忆碎片重新组合。”项目设计师田清指向那面由橘红色旧砖和老式马赛克拼接而成的景观墙。

“我小时候也见过这种设计元素,这些带着上世纪印记的材质,在新的设计中非但不显过时,反而焕发出独特的生命力。”钱春燕告诉记者。

“这体现了改造项目的精髓‘轻介入,重在地’。”田清进一步解释说,改造中精准拆除阻隔动线的围墙,修复破损铺装,像植入“支架”般增加无障碍设施和适老健身器材,场地原有的高差与植被没有改动。

“公园后期由谁维护?如何保障长效运营?”另一名社会参评员、社会工作者王爽的问题道出了不少居民的担忧:公园建好了,后期谁来管、怎么管才能长久用好。

“后期将通过高新区政府公开招投标,委托第三方专业公司进行维护,并由街道和社区共同考核运维效果。”重庆高新区城市建设事务中心园林绿化事务部负责人王慧给出了明确答复,这套权责明晰的运维机制让社会参评员与周边居民对公园的未来更有信心。

“未来可以考虑引入声乐、舞蹈等文艺团体,把这里打造成开放的社区艺术课堂。”基于长期社区工作的经验,钱春燕特别关注到老年人的精神需求,“类似口袋公园这样的公共空间不仅要美观实用,更应成为凝聚社区情感、构建全龄友好的精神家园。”

看见城市治理中的“无声育人”

城市治理与教育工作的关联究竟在哪里?被推荐为社会参评员,市人大代表,大渡口区实验小学党委书记李竹起初还有些困惑。

“当我走进街巷,才真正理解了这份工作的意义——它不仅是监督与评价,更是感受政府如何将‘人民至上’的理念融入城市治理的过程。”李竹回忆说,今年夏天她作为社会参评员全程参与了中心城区全域环境综合治理第二季度成果实地考察,一些民生项目给她留下了深刻的印象。

李竹介绍,沙坪坝区树人小学门口彩色混凝土铺就的人行道不仅防滑耐磨,还采用了醒目的红绿黄三色划分法,按不同年级划分家长等候区。家长们在“沙磁护学驿站”里等候,驿站里座椅、洗手间、免费饮水机等设施一应俱全。

更让李竹感到惊喜的是,学校周边交通拥堵也得到了进一步缓解。这所学校周边曾是沙坪坝区交通“堵点”之一,经过改造后,闲置地块新增停车位,市民停车再也不用绕圈圈;公交道延长,可容纳6辆公交车同时停靠……

“我看到的不仅是美观的人行道,设施完备的驿站和安全的通行路线,更是一种无声的育人环境。孩子们在上下学途中不必再担心坑洼的路面或拥堵的车流,而能在色彩明快的步道上观察季节的变化,在环境中感受美的熏陶。”李竹表示,美育教育开展有一定难度,无法仅靠知识传授,需要学生在生活中实实在在接触美。“城市治理后的环境与课堂美育相呼应,当学生把课本中的色彩知识带入现实场景,用审美眼光重新认识社会,教育便超越了教室的围墙。”

在实地观摩中,李竹也提出了自己的观察与建议。“商场里付费的精致游乐设施,社区里单一化的锻炼器材,可能限制了儿童自由探索的天性。”李竹提到,孩子们需要更多能够激发创造力、促进合作交往的低成本、自然化游戏空间,比如利用坡地设计探险小径,或在社区角落设置沙池、跷跷板等开放式设施。

“我们去了沙坪坝区、渝中区、九龙坡区等多个区县,每个地方都因地制宜地打造儿童友好的城市环境,让城市成为滋养孩子成长的土壤。”李竹说,城市的一砖一瓦、一草一木,既是风景,也是教学的延伸:整洁的街道教会孩子秩序感,匠心的园林启发他们的审美力,这种“无声的教育”是对课堂教育非常有益的补充。

用专业视角丈量治理实效

“能受邀担任社会参评员,我非常荣幸,作为一名专业人士,不能只在学校里,更应该为城市治理尽一份力。”重庆交通大学副教授、重庆市公路学会静态交通专委会秘书曾超告诉记者,当前超大城市综合治理面临复杂挑战,社会参评机制通过引入多元视角,能突破传统管理范式。作为学者与社会参评员,自己既可将学术理论应用于实践检验,又能从一线治理视角为交通治理领域研究提供鲜活案例,实现“产学研用”深度融合。

“镁桥路两侧人行道长期被路边停放的车辆占道,行人通行只能走行车道,附近两个公交车站的进出站处也被占用,严重影响行人安全……”大渡口区镁桥路附近居民对此意见很大。经过治理后,效果如何?曾超等人专程来此了解情况。他看到,以前这里路边停放的车辆不见了,人行道视野开阔,行人畅行无阻。一位女士正推着婴儿车在人行道上散步。

除了有直观的感受,曾超还重点了解了三个方面:整治的长效性、市民的获得感与交通的实质性改善。“长期效果要看管理机制能否持续、资金保障是否到位;市民的满意度需要通过科学的抽样调查来量化;对于交通的改善效果必须用数据说话,准确评估关键路段的通行效率提升、违停率下降以及对周边路网的分流效果。”

除了停车问题,在曾超的行程中“AI技术赋能垃圾分类”也是考察的重点。在南岸区铜元局街道,曾超参观了数字化的垃圾分类管理平台,可以看到每个月各社区的垃圾产生量,每日生活垃圾清运联单信息和电子台账,垃圾实际量和转运数据……在渝中区化龙桥街道雍江苑小区,3000余个家庭厨余垃圾桶安装智能芯片,实现厨余垃圾自动破袋、寻桶投放,精准评价投放效果。

“在考察这类AI赋能项目时,我们始终坚持一个原则:技术既要‘聪明’,更要‘好用’。不能只看大屏幕上的数据,更要深究它到底解决了什么实际问题。”曾超表示,在“工具”层面,要看它能否实现管理上的“降本增效”,例如,是否需要通过减少管理人员、垃圾分类指导员的投入,降低垃圾管理平台、智慧垃圾桶的营运成本;在“决策”层面,要审视大数据分析与预测的准确率,平台是否真正支撑了垃圾收运路线、频次规划的优化,让决策更科学;此外,在“价值”层面,还需考量技术是否促进了公平,例如能否更合理地调配公共资源,相对均衡地服务不同社区。

(文/记者 崔曜 图/记者 张锦辉)