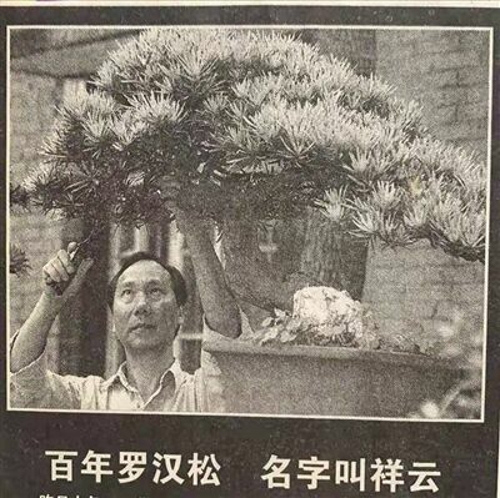

▲田原与罗汉松盆景的合影

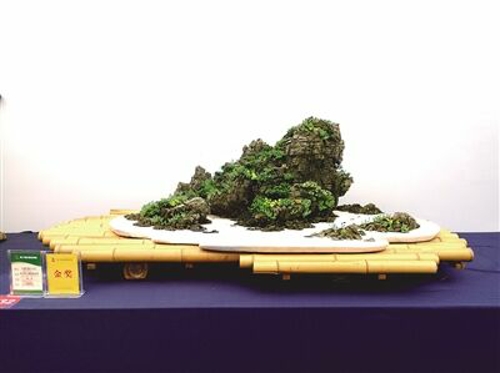

盆景作品《惊涛一笑万山去》

父亲田一卫与罗汉松盆景的合影

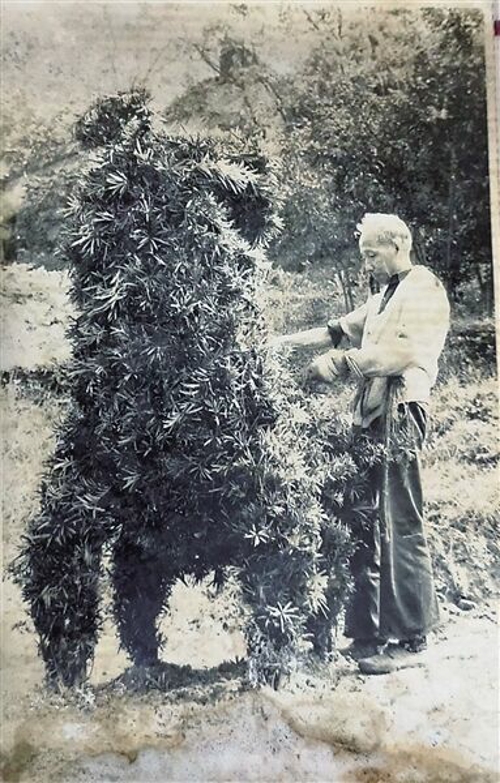

爷爷田正书在给植物造景

田一卫在修剪盆景

▲制作盆景时,田原用水泥粘合石头。

重庆晚报11月10日讯 前日,江北区园林绿化管理所盆景园,37岁的盆景师田原站在一棵上百年的罗汉松树桩盆景旁,来了一个合照。同样是这棵罗汉松,1989年,他的父亲田一卫也在盆景旁留下合影。

31年过去,田原从小孩长成大人,父亲也从盛年转为满头白发。而罗汉松却鲜有改变,依旧苍翠遒劲,甚至连主干、枝条的弯曲度也一样,靠的是盆景师的手艺。像这样的风景,盆景园里还有很多,除了田原和父亲田一卫,这当中,还凝聚了爷爷田正书那一代盆景师的心血。包括爷爷在内,田家三代人都在江北区园林绿化管理所工作,像所有手艺人的代际相传一样,几十年下来,除了蟠扎、造型,他们还通过双手,让盆景更有诗情画意。

方寸之间浓缩万千世界

前不久,在第十届全国盆景展上,田原代表江北区园林绿化管理所参赛的作品《惊涛一笑万山去》获得金奖,让全国的盆景爱好者、专业人士都看到了来自重庆的盆景艺术。据了解,该项活动由中国风景园林学会花卉盆景赏石分会创立,从上世纪80年代起开始举办,每四年一届,目前是中国最具影响力的国家级盆景展览。

田原说,不只是名字,每一个盆景师都想用自己的作品,告诉所有人,盆景是立体的画、无声的诗,是大自然万千世界另一种意境的表达。

除了名字,作为山水盆景,《惊涛一笑万山去》如何表达意境?田原介绍,四年前,奉节夔门的旅游经历,让他有了构思这次作品的灵感。

古朴苍秀的龟纹石经过巧手排列组合,就像夔门两岸喀斯特地貌的山体,米叶冬青、金边六月雪点缀群山之间,增添山体绿意生息,辅以薄雪万年草修饰,成就万山风光,山体之间的留白,造就江水消逝在深谷的幽深……

这是第十届全国盆景展上,作品的最终呈现。田原利用自己的专长,把大自然的壮美景象和意境,浓缩在了小小的山水盆景里。

三代人半个世纪“话”盆景

“做盆景,不是栽花种树,也不是石头胡乱叠加堆砌,要讲究意境的表达。”采访时,田原再三说着这些话。这话,爷爷田正书说过,父亲田一卫也反复强调。现在,田原还准备说给女儿听,因为,女儿也是个小小的盆景迷。

“也许是家族基因里就带来的爱好。”田原称,他的爷爷是家族里最早接触到盆景的人。爷爷师从一位资深的盆景师傅,他很小的时候,就看到爷爷通过双手,化普通为神奇,将一棵棵的植物变成各种生动可爱的小动物。

田一卫告诉记者,1970年,父亲就进入江北区园林绿化管理所盆景园工作,自己则是1980年进入盆景园的。因为发展变迁,盆景园经历三次搬迁,从最初的观音桥海关站附近搬到石门。现在,又搬到了鸿恩寺公园附近。2019年1月,因为喜欢和工作选择,田原也进入盆景园。

半个世纪,三代人,盆景是永远绕不过去的话题。

如今的盆景园,面积在5895平方米,摆满包括山水盆景、树桩盆景、水旱盆景在内的100多件盆景。当中,还有上百年树龄的罗汉松盆景,非常珍贵。从爷爷到父亲,再到田原,三代人的工作,让盆景在这里常青。

盆景将中国文化融会贯通

虽然对爷爷的盆景手艺有些模糊,但父亲田一卫在盆景方面取得的成绩,可让田原印象深刻。

“新闻报道里的常客,父亲一得奖,家里都是来采访的记者。”在他看来,父亲就是一个全能选手,擅长树桩盆景、山水盆景,家里摆满的各种奖状、奖杯就是很好的证明,各种盆景评比展览一等奖、昆明世界园艺博览会金奖……为此,早在2001年5月,父亲就被建设部城建司、中国风景园林学会联合授予“中国盆景艺术大师”荣誉称号。

“初中时,父亲就要求我学美术。为此,还专门到川美拜师学艺。原来,透视、立体感等等,都是在盆景上可以用到的。”田原说,渐渐长大,自己才明白父亲的良苦用心。

田一卫则表示,盆景是传统文化艺术,需要掌握多方面的技能,比如雕塑、美术、传统文化、诗歌,只有把中国文化融会贯通,才有可能做出好的盆景艺术作品。

(记者 朱婷)